Investors’ Outlook – Una situazione delicata

I mercati globali hanno vissuto un inizio turbolento della seconda metà dell’anno. Mentre i conflitti commerciali e le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, hanno spinto al rialzo i prezzi del petrolio, l’inflazione è rimasta moderata. Le banche centrali nel mondo hanno reagito in modo diverso: la BCE ha ulteriormente ridotto i tassi d’interesse, mentre la Fed ha adottato un atteggiamento attendista. Le azioni europee si sono distinte per la loro forte performance, ma incertezze legate alla crescita e alle valute condizionano le prospettive. Cosa riserverà il futuro?

Nuove tensioni

I mercati hanno iniziato giugno con relativa tranquillità. Nonostante qualche preoccupazione sul fronte commerciale (come il raddoppio dei dazi USA su acciaio e alluminio), il differimento dei dazi ha concesso ai Paesi più tempo per valutare le prossime mosse, e i negoziati USA-Cina hanno contribuito a migliorare il sentiment.

Ma gli attacchi di Israele agli impianti nucleari iraniani hanno improvvisamente infranto la calma e fatto salire bruscamente i prezzi del petrolio greggio. Ad oggi, sembra che il nostro scenario di base (attacchi da parte di Israele, ritorsioni da parte dell’Iran, seguiti da un limitato coinvolgimento militare degli Stati Uniti e un aumento temporaneo del prezzo del greggio a USD 70 – 80 al barile) si sia concretizzato.

Ad oggi non si ritiene probabile un forte rialzo dell’inflazione. La politica monetaria è accomodante, ma non troppo. E poiché la crescita economica globale continua a rallentare, è difficile che la domanda aumenti significativamente. Comunque, le tensioni in Medio Oriente hanno complicato ulteriormente il compito della Federal Reserve, che a giugno ha tenuto fermi i tassi di interesse e ha rivisto al rialzo le aspettative su inflazione e disoccupazione. La Banca Centrale Europea (BCE) ha proseguito con i tagli dei tassi e i mercati ne prevedono almeno un altro entro fine anno. La Banca Nazionale Svizzera ha azzerato il tasso di riferimento per gestire la solidità del franco e le pressioni deflazionistiche.

Un futuro più liscio per l’Europa?

Quest’anno, le azioni europee hanno registrato risultati straordinari: gli indici principali hanno guadagnato il 20 – 25 % e il rialzo del DAX in Germania ha superato il 30 %5. All’inizio dell’anno, il rally è stato perlopiù trainato dalle valutazioni perché molti titoli europei trattavano a sconto rispetto alle controparti USA. Nei mesi successivi si è consolidato l’ottimismo, con la speranza della conclusione della guerra in Ucraina, di generosi incentivi … e forse anche della possibilità di rendere di nuovo grande l’Europa («Make Europe Great Again»).

Le azioni europee non sono più economiche come all’inizio dell’anno, ma restano comunque più convenienti di quelle statunitensi. Il gap di valutazione riflette, tra le altre cose, la convinzione degli investitori che l’Eurozona sia meno produttiva rispetto agli USA o ad altre regioni. Questo divario di produttività è dovuto a diversi fattori, uno su tutti la frammentazione dell’Eurozona stessa.

Nonostante la moneta unica, ciascuno dei 20 Paesi dell’Eurozona mantiene una sua individualità a livello di regime fiscale, mercato del lavoro e politica economica e questa frammentazione rende più difficile per le aziende operare in maniera efficiente tra i confini e limita le economie di scala.

I confini nazionali dividono anche i mercati dei capitali, e la stessa Unione Europea riconosce che l’integrazione dei mercati dei capitali rimane «relativamente modesta». L’integrazione e l’efficienza dei mercati dei capitali sono importanti per la crescita dei mercati nazionali e per sostenere start-up e scale-up innovative. Un mercato dei capitali unificato potrebbe inoltre incentivare gli investimenti transfrontalieri, attirare più capitali esteri nella regione e rafforzare il ruolo dell’euro come valuta di investimento globale.

Non ci sorprende quindi che gli USA siano i leader nello sviluppo e nell’adozione delle nuove tecnologie, soprattutto in campi come l’intelligenza artificiale, i big data e il cloud computing. I colossi tech statunitensi come Google, Amazon, Apple e Microsoft trainano la produttività attraverso l’innovazione. Anche l’Europa vanta una serie di aziende innovative, che tuttavia spesso faticano ad ampliarsi in maniera ugualmente rapida o incisiva.

Pressioni esterne

Il programma «America First» del Presidente Donald Trump ha messo a dura prova i rapporti transatlantici e minacciato il modello economico europeo basato sulle esportazioni.

In Germania, la principale economia dell’Eurozona, le esportazioni di beni e servizi rappresentano oltre il 40 % del prodotto interno lordo (PIL) e Paesi come la Spagna (36,7 %), la Francia (33,5 %) e l’Italia (32,3 %) sono ugualmente esposti ai flussi commerciali globali. Inoltre, la guerra in Ucraina continua a pesare sulla fiducia di consumatori e imprese, complice il timore crescente che la Russia possa minacciare altre nazioni europee. I rischi che gravano sulla sicurezza hanno inoltre determinato un aumento della spesa per la difesa.

Trump ha ripetutamente criticato gli alleati NATO per non aver rispettato i budget per la difesa e ha minacciato di ritirare il supporto degli USA se non contribuiranno di più – idealmente con un 5 % del PIL. Anche se la spesa per la difesa in Europa è cresciuta dell’11,7 % arrivando a quota EUR 423,3 miliardi lo scorso anno, raggiungere la soglia del 5 % rimane un obiettivo decisamente ostico per la maggior parte dei Paesi, considerando le attuali limitazioni di budget.

L’Europa deve inoltre fare i conti con le pressioni dall’Oriente. La Cina sta inondando i mercati globali di prodotti high-tech a basso costo, tra cui veicoli elettrici e pannelli solari, che rappresentano una minaccia per le principali industrie europee. Al contempo, per le società europee rimane difficile penetrare il mercato cinese.

A tutto questo si aggiungono le ripercussioni delle crisi passate: l’Eurozona porta ancora le cicatrici della crisi dell’euro successiva alla crisi finanziaria del 20087. Come mostra il primo grafico, in quel periodo gli investimenti in Europa sono crollati e non si sono ancora pienamente ripresi.

Sul fronte interno, l’immigrazione rimane un tema partico larmente caldo. Le aspettative in materia di integrazione, alloggi e sicurezza nazionale spesso alimentano movimenti populisti e anti-UE, soprattutto in Paesi come la Germania e la Francia.

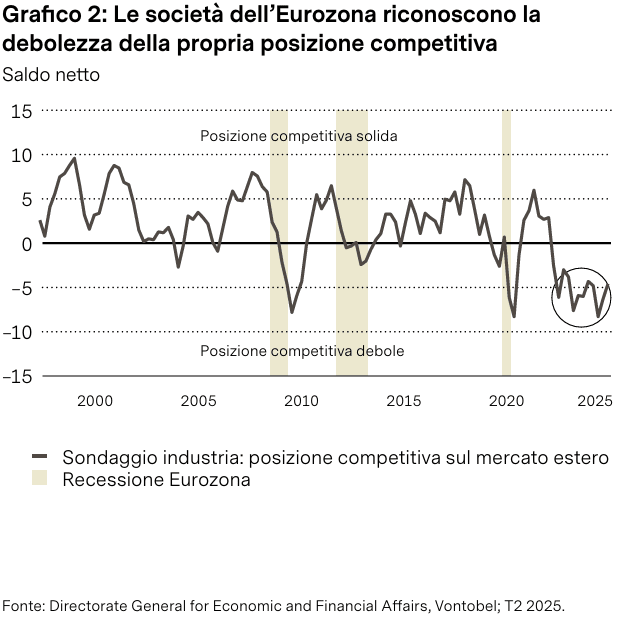

Considerando tutti questi ostacoli, non ci sorprende che le aziende europee valutino in ottica pessimistica la propria competitività globale (grafico 2).

I progressi fatti

Nonostante le difficoltà, negli ultimi anni l’Eurozona ha fatto realmente dei progressi. Un traguardo particolarmente importante è la netta riduzione della disoccupazione strut turale. Dalla crisi dell’euro, il tasso di disoccupazione dell’Eurozona si è ridotto della metà (aprile 2025: 6,2 %). Il miglioramento è stato ancora più netto nell’Europa meridionale, dove la disoccupazione aveva superato il 18 % ma ora è scesa al 7,7 %. Anche la situazione finanziaria delle famiglie è migliorata, con livelli di indebitamento molto inferiori rispetto al periodo post-crisi finanziaria o post- pandemia (grafico 3).

Anche il settore bancario ha fatto importanti passi avanti. La quota di prestiti deteriorati, soprattutto in Paesi come Grecia, Italia, Spagna, Portogallo e Irlanda, è passata da oltre il 10 % durante la crisi a meno del 3 % oggi, complici la ripresa economica e importanti riforme. Le banche hanno una migliore capitalizzazione, con coefficienti patrimoniali Tier 1 più solidi.

Inoltre, anni di tassi d’interesse ultraridotti hanno contribuito a contenere gli interessi passivi netti dell’Eurozona. Come percentuale del PIL, gli interessi passivi sono scesi da più del 5 % al culmine della crisi dell’euro a solo il 3 % – una posizione molto migliore rispetto a quella degli USA dove superano l’8 %. Ciò detto, in alcuni Paesi come l’Italia (oltre il 6 %) e la Spagna (4 %) i costi di servizio del debito sono ancora elevati.

Venti di coda a breve termine

Oltre a questi miglioramenti strutturali, non mancano gli elementi positivi a breve termine. Paradossalmente, Trump potrebbe essere uno di questi. Il suo primo mandato aveva infatti incentivato una serie di riforme minori, ma positive, in Europa. Con l’avvio del secondo mandato la pressione è salita nuovamente ed è probabile che i leader europei non abbiano altra scelta se non quella di agire.

Un esempio lampante è la riforma del freno al debito in Germania (grafico 4). A febbraio, l’allora candidato cancelliere Friedrich Merz aveva rigettato qualunque cambiamento alla regola sul bilanciamento del budget della Germania. A marzo, citando le «minacce alla libertà del nostro continente», ha invece richiesto una modifica costituzionale per investire centinaia di miliardi di euro di capitale di debito per la difesa e le infrastrutture. Questa virata improvvisa ha avuto ampie ripercussioni sull’Europa: altri Paesi hanno annunciato l’intenzione di incrementare la spesa per la difesa, pur se in misura minore.

Secondo il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, quest’anno tutti i membri della NATO sono allineati per raggiungere l’obiettivo di spesa del 2 % dell’alleanza.

Anche la politica industriale sta prendendo slancio. A settembre 2024 l’ex Presidente della BCE Mario Draghi ha presentato un rapporto completo sulla competitività in cui sottolineava le debolezze dell’economia europea, che è stato utilizzato come base per la nuova «Bussola per la competitività» dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Stando alle sue dichiarazioni di fine gennaio, l’Europa «ha tutto ciò che le serve per avere successo nella corsa verso la vetta» e per superare le debolezze è ora fonda- mentale ripristinare la competitività. La Bussola per la competitività trasforma le raccomandazioni di Draghi in una tabella di marcia. «Ora abbiamo un piano» ha dichiarato Ursula von der Leyen. «Abbiamo la volontà politica. Ciò che conta sono la velocità e l’unità. Il mondo non ci aspetta. Tutti i Paesi membri sono d’accordo. Trasformiamo il consenso in azione».

Il piano si focalizza su tre aree chiave: 1) chiudere il gap d’innovazione dell’Europa, 2) allineare la decarbonizzazione con la competitività, e 3) ridurre le dipendenze e rafforzare la sicurezza. Da queste priorità nasce tutta una serie di iniziative, tra cui il «Fondo competitività» l’«Unione del risparmio e degli investimenti» e il «Pacchetto Omnibus» volto a ridurre la burocrazia.

Un altro sviluppo incoraggiante è rappresentato dal ritorno alla normalità dell’inflazione. A maggio, l’inflazione dei prezzi al consumo in Eurozona è scesa all’1,9 %, sotto la soglia del 2 % della BCE. Anche la crescita dei salari sta rallentando: il tracker della BCE, basato cui contratti collettivi del lavoro, proietta un incremento medio del 3,1 % nel 2025, in calo dal 4,7 % del 2024. Escludendo i bonus una-tantum, la crescita dei salari potrebbe passare dal 4,9 % al 2,9 %. Questo consente alla BCE di continuare ad allentare la politica monetaria. A giugno, ha infatti tagliato i tassi d’interesse per l’ottava volta, portando il tasso sui depositi al 2 %. Anche se l’istituto ha prospettato un’interruzione dei tagli durante l’estate per rivalutare la situazione, i mercati scontano ancora almeno un altro taglio entro fine anno. La continua normalizzazione dei tassi potrebbe dare all’economia dell’Eurozona la spinta di cui ha bisogno.

Cosa serve per rendere l’Europa «grande» di nuovo?

Nella checklist interna della Multi Asset Boutique’s in «Make Europe Great Again», solo due caselle su 10 risultano spuntate (grafico 5).

Non è necessario che tutti i criteri siano soddisfatti, ma probabilmente due non sono sufficienti. Con qualche passo già fatto e le vele spiegate, ciò che serve è un po’ più di vento a favore per infondere nuova vita nel vecchio Continente.

Questioni delicate

La Fed ha mantenuto i tassi al 4,25 – 4,5 % confermando la guidance di due tagli nel corso dell’anno, ma le nuove proiezioni indicano crescita più lenta, inflazione vischiosa e dissapori interni crescenti. L’iter è oggi più incerto, e settembre potrebbe essere la prima finestra utile – dati permettendo.

Le ultime previsioni della Fed per il 2025 indicano un PIL rivisto al ribasso all’1,4 % (dall’1,7 %), un PCE core in rialzo al 3,1 % e un aumento della disoccupazione al 4,5 %.

Questa situazione di stagflazione rende arduo per la Fed bilanciare il supporto alla crescita e il controllo dell’inflazione.

Le divisioni all’interno del Federal Open Market Committee (FOMC) sono in aumento: alcuni spingono per i tagli data la crescita lenta e la disoccupazione, altri per la pazienza a causa dell’inflazione persistente. A giugno, sette membri su 19 (rispetto ai quattro di marzo) non prevedono tagli quest’anno, sebbene la mediana continui a indicarne due. Anche le proiezioni per il 2026 / 2027 sono state ridotte, a suggerire una normalizzazione più lenta. Il FOMC ha comunque votato all’unanimità per mantenere i tassi invariati e in conferenza stampa il Presidente Powell ha invitatoalla prudenza: «Siamo posizionati per aspettare maggiore chiarezza». Questa dichiarazione ribadisce l’approccio dipendente dai dati della Fed e lascia margine per agire in caso di necessità.

Persistono i rischi d’inflazione legati ai dazi e alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, i quali potrebbero spingere i prezzi dell’energia al rialzo. Powell ha riconosciuto l’impatto ritardato dei dazi: «Qualcuno deve pagare». Un taglio a settembre rimane possibile, ma solo se la disin-flazione sarà confermata e il mercato del lavoro si indebolirà ulteriormente. Fino ad allora la Fed rimarrà in attesa, monitorando il suo duplice mandato.

Le aspettative del mercato sul tasso finale della Fed sono rimaste stabili (grafico 1) e riflettono la fiducia in un approccio «più alti più a lungo» basato sull’inflazione recente, il mercato del lavoro e i segnali politici.

Gli spread sfidano la volatilità

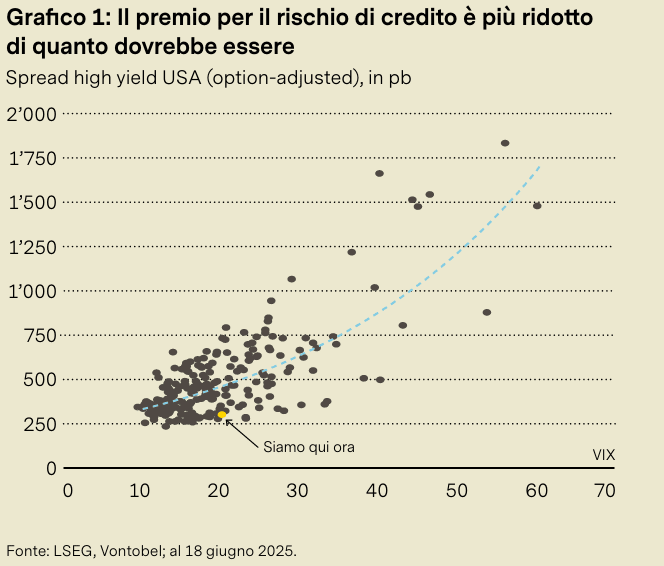

I mercati del credito mostrano segni di compiacenza. Data la volatilità attuale, gli spread sarebbero tipicamente più ampi (grafico 2). Il rally e la compressione degli spread dopo la crisi di aprile potrebbero aver creato un’ipercorrezione, con un disallineamento rispetto ai rischi macro e di credito sottostanti. Gli spread più con- tratti lasciano ora poco margine in caso di ripresa della volatilità o deterioramento dei fondamentali. Il premio al rischio dell’investment grade appare ampio rispetto allo stress di mercato implicito nell’Indice di volatilità (VIX) e solleva qualche dubbio sulla protezione dai ribassi esulla crescente vulnerabilità delle valutazioni creditizie.

Segnali contrastanti dall’Europa

Ora che il secondo semestre è alle porte, è chiaro che i mercati hanno attraversato un periodo turbolento, culminato nell’avvio del conflitto in Medio Oriente. Cosa ci riserva il futuro?

I mercati restano fortemente concentrati su ciò che conta davvero: l’inflazione, le banche centrali, l’orientamento della politica monetaria e il loro impatto sulla crescita economica. In questo contesto ribadiamo il nostro moderato sovrappeso sull’azionario, espresso principalmente attraverso i mercati emergenti.

In Europa, dopo un primo trimestre solido, le azioni hanno iniziato a perdere slancio verso la fine del secondo. Gran parte della sovraperformance della prima metà dell’anno è attribuibile ai settori ciclici, in particolare ai titoli finanziari (banche) e industriali (principalmente legati alla difesa). Prendendo come esempio l’indice tedesco DAX, i titoli legati alla difesa hanno rappresentato da soli circa il 30 % dei guadagni dell’indice da inizio anno. Al netto di questi driver ciclici, il mercato europeo in generale è rimasto rela tivamente invariato in valuta locale, così come il mercato svizzero (dominato da beni di consumo di base e sanità) o statunitense, dove la performance è stata penalizzata dalla debolezza del dollaro. Ciò che emerge, in particolare, è il contrasto tra gli USA e l’Europa sul piano delle politiche. La politica monetaria degli USA rimane rigida, quella dell’Europa si è orientata verso l’allentamento fiscale.

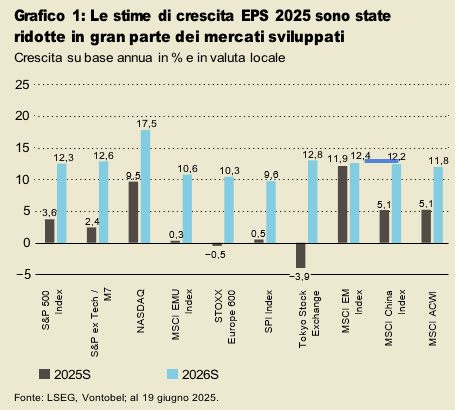

Con la BCE che mantiene ridotti i tassi d’interesse, si ritiene che la crescita degli utili in Europa sia destinata a recuperare dopo anni di stagnazione (grafico 1). Un catalizzatore chiave è rappresentato dal recente stimolo fiscale in Germania, incentrato su difesa e infrastrutture.

Resta da chiedersi se le buone notizie siano già scontate. In alcuni settori le valutazioni appaiono eccessive e i sondaggi tra investitori istituzionali globali mostrano che un posizionamento al rialzo sulle azioni europee, banche in primis, rimane un trade sovraffollato. Inoltre, la perfor-mance relativa delle azioni cicliche rispetto a quelle difensive ha raggiunto un massimo decennale – situazione estrema in genere supportata da PMI25 solidi, assenti nel contesto attuale (grafico 2). Ciò significa che i PMI devono migliorare per sostenere il trend già scontato dai mercati. Inoltre, mentre le banche centrali tagliano i tassi, le banche – finora i motori principali del rally – potrebbero iniziare a perdere slancio.

Aggiungendo al mix l’imminente fine dei 90 giorni di sospensione dei dazi prevista per i primi di luglio, l’estate si prospetta di nuovo volatile.

Il ruggito del petrolio

Tra gli analisti delle materie prime, si dice che i mercati del petrolio sono sempre all’erta quando è coinvolto l’Iran. Dopo mesi di performance scarsa, l’«Operazione Leone Nascente» ha spinto temporaneamente il greggio sopra i USD 80 a barile.

Ad oggi, lo scenario di base della Multi Asset Boutique è stato confermato. In questo scenario erano stati previsti attacchi israeliani e ritorsioni iraniane, seguiti da un coinvolgimento militare limitato degli Stati Uniti. Di conseguenza, era stato ipotizzato un impatto nullo o minimo sull’offerta di petrolio e un aumento solo temporaneo dei prezzi del greggio (tra USD 70 e 80 al barile). Successivamente, era prevista una stabilizzazione della situazione.

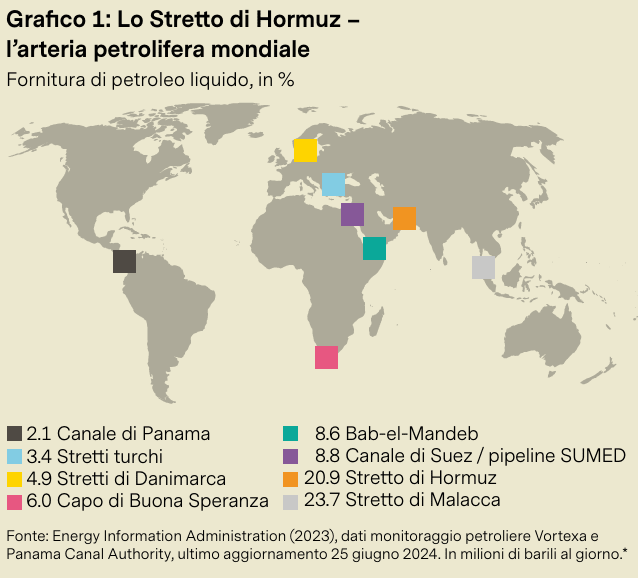

Come in conflitti precedenti, l’Iran ha nuovamente minacciato di chiudere lo Stretto di Hormuz, che di fatto controlla. Spesso definito l’arteria petrolifera del mondo, circa il 20 % delle spedizioni globali di prodotti petroliferi transita attraverso questo punto strategico (grafico 1). Quasi due terzi del volume è costituito da petrolio greggio proveniente da Iran, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, mentre il resto comprende prodotti petroliferi e gas naturale. La chiusura dello Stretto rappresenta tuttora il principale rischio estremo, che potrebbe spingere i prezzi ben oltre i USD 100. Tuttavia, si considera questo scenario poco probabile. Esiste una ragione per cui l’Iran non ha mai dato seguito alla sua minaccia di bloccare lo Stretto: in tal modo interromperebbe anche le proprie esportazioni di petrolio e, di conseguenza, le sue entrate. Si ritiene che l’Iran ricorrerebbe a una misura così drastica solo se temesse un cambio di regime forzato.

Se, contrariamente alle aspettative, lo Stretto dovesse essere coinvolto nel conflitto, la Riserva Strategica di Petrolio USA (SPR) e / o l’OPEC+ potrebbero intervenire per fornire supporto (grafico 2). Tuttavia, ci sono alcune riserve. Dopo vari prelievi d’emergenza, la SPR è ormai ridotta e contiene «solo» 402 milioni di barili. Per quanto riguarda l’OPEC+, persistono dubbi sull’effettiva entità delle capacità inutilizzate. Anni di tagli alla produzione e di investimenti ridotti dopo il Covid-19 hanno reso difficile la ripresa operativa di alcuni giacimenti e impianti. Probabilmente solo l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sarebbero in grado di aumentare rapidamente la produzione.

Al di là delle tensioni geopolitiche, la previsione della Multi Asset Boutique per il prezzo del greggio resta moderata fino alla fine del 2025. Questo è dovuto in parte alle incertezze legate alle guerre commerciali, alle conseguenti preoccupazioni sulla crescita e all’offerta aggiuntiva proveniente da altri produttori (Brasile, Guyana e Canada).

Macchie indelebili sul dollaro?

Il dollaro USA continua a rappresentare il perno del sistema monetario globale. Detiene la quota delle riserve ufficiali, denomina la maggior parte del debito e del credito commerciale transfrontaliero, e rappresenta circa il 40 % del turnover FX giornaliero. Tuttavia, la sua preminenza non è più scontata. Due forze – i mutamenti nei flussi commerciali e il crescente stress fiscale – stanno spingendo i gestori di riserve e gli investitori valutari a rivalutarne il ruolo (grafico 1).

I dazi USA e la graduale riorganizzazione delle catene globali ridurranno la quota del commercio mondiale regolata in dollari. Ogni volta che un esportatore sceglie un’altra valuta, la domanda strutturale di dollari cala. Le banche centrali sembrano concordare: secondo l’FMI, la quota del dollaro nelle riserve dichiarate è in calo da nove trimestri, mentre salgono le riserve ufficiali d’oro. Il ritmo è graduale, ma l’intento appare strategico.

I fondamentali interni accentuano la tendenza. Gli interessi netti pagati eguagliano la spesa per la difesa, e i bisogni di finanziamento superano i USD 2’000 miliardi l’anno fino al 2029. Con il Congresso pronto a nuove spese e a un altro voto sul tetto del debito, le prime a lungo termine si sono allargate: gli investitori richiedono un premio per un rischio fiscale un tempo trascurato.

Questa crescente rischiosità di origine politica è già visibile nei prezzi delle opzioni FX e rafforza la visione ribassista sul dollaro. Le asimmetrie nelle opzioni indicano che la debolezza fino al 2026 dipenderà non solo da forze cicliche (tagli Fed, spread ridotti), ma anche da un ripensamento strutturale sul ruolo degli USA nei flussi di capitale globali. Il risultato è un dollaro più debole e più volatile, mentre si incrinano le regole tradizionali che ne sostengono il ruolo di valuta di riserva. Le opzioni USD / CHF lo mostrano chiaramente (grafico 2): al 19 giugno, il mercato attribuisce una probabilità del 51,8 % a un cambio sotto 0.80 entro nove mesi, 57,1 % entro un anno e 69,3 % entro due anni, mentre cala la probabilità della fascia 0.80 – 0.85. Questo segnala una rivalutazione strutturale, non prudenza tattica.

In sintesi, il dollaro affronta una doppia sfida: un’economia interna in raffreddamento e un premio fiscale crescente in un contesto politico che non garantisce più accesso illimitato al capitale. Il suo status di riserva non sparirà da un giorno all’altro, ma cambi marginali nella fatturazione, nell’allocazione dei portafogli e nella credibilità percepita delle politiche avranno un peso maggiore sulle dinamiche dei cambi rispetto al passato. Il bilancio dei rischi punta verso una svalutazione graduale, seppur a tratti volatile.