Investors’ Outlook: Dazi USA – La danza dei dazi

Il mese scorso gli investitori si sono destreggiati tra il miglioramento della crescita economica, l’inflazione persistente e le tensioni geopolitiche. Il Team Multi Asset mantiene le proprie prospettive di una crescita stabile, un’inflazione moderata e allentamenti dalle banche centrali, che potrebbero favorire le azioni rispetto alle obbligazioni.

Il susseguirsi di notizie relative ai dazi sui beni cinesi, sulle importazioni di acciaio e alluminio, nonché su auto, prodotti farmaceutici e chip, ha fatto temere una nuova guerra commerciale, scoraggiando i consumatori statunitensi e alimentando le preoccupazioni per l’inflazione. Ma se la prima guerra commerciale sino-statunitense può insegnarci qualcosa, i dazi da soli non alzeranno di molto i prezzi dei beni. Più rischiose sono i restringimenti collettivi che ridurranno l’offerta di manodopera spingendo al rialzo i salari, o una posizione più rigida sull’Iran. Tuttavia, si ritiene improbabile un approccio aggressivo contro l’Iran. L’inflazione di gennaio ha superato le attese, ma sembra non essere un trend durevole quanto un pattern comune a inizio anno, quando le società spesso rivedono i prezzi.

In questo contesto, sembra esserci spazio per possibili altri tagli dei tassi durante l’anno. I mercati scontano solo 36 punti base (pb) di tagli della Fed nel 2025. Alla riunione di marzo, la Fed aggiornerà la precedente previsione di 50 pb. La BCE e la Banca Nazionale Svizzera potrebbero agire più rapida mente, data la debolezza dell’economia europea.

«Dazi: la parola più bella del dizionario!» — Donald Trump

Il protezionismo è una politica che ha una lunga tradizione negli Stati Uniti. Ma funziona? Ora che gli USA stanno introducendo nuovi dazi e restrizioni agli scambi commerciali, vale la pena analizzare più da vicino la storia, l’impatto e il potenziale futuro delle politiche protezionistiche.

I dazi sono da sempre uno strumento molto popolare nella politica economica degli Stati Uniti. Nel lontano 1816, il Tariff Act introduceva un’imposta del 25% sui beni in lana e cotone importati dall’estero, contribuendo a creare un surplus di bilancio e incentivare l’industrializzazione del Paese. Nel 1861, il Morrill Act dava il via a una lunga fase di protezionismo – spesso sostenuta dai Presidenti Repubblicani – protrattasi fino all’introduzione dell’Underwood-Simmons Tariff Act. Ma la svolta arrivò dopo la Seconda Guerra Mondiale con l’introduzione dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade) del 1948, un trattato fondamentale che gettò le basi per la costituzione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) nel 1995. Oggi l’OMC si fonda sui medesimi principi guida: ridurre le barriere commerciali, aprire i mercati, promuovere l’integrazione dei Paesi in via di sviluppo nell’economia globale.

Eppure, anche se il libero scambio è generalmente ritenuto positivo nel lungo periodo, ha anche avuto degli effetti collaterali negativi. Primo fra tutti, è il disavanzo commerciale statunitense, balzato a quota USD 118,7 miliardi – a indicare che gli USA importano molto di più di quanto esportano. I deficit della bilancia commerciale possono influire negativamente sull’economia nazionale penalizzando la produttività, l’occupazione e perfino i tassi d’interesse.

Già alla fine del secolo scorso, quando l’ottimismo sul libero scambio globale era al suo apice, Donald Trump dava voce alla sua frustrazione in merito agli squilibri della bilancia commerciale. Intervistato da Larry King nel 1987, disse: «Molte persone sono stanche di guardare gli altri Paesi derubare gli Stati Uniti. Questo è un grande Paese.» A metà 2016, la retorica di Trump si fece più aspra. In campagna elettorale, durante un discorso tenuto presso una società di riciclaggio di metalli, accusò Hillary Clinton di aver finanziato una «guerra commerciale» con- tro i lavoratori americani, avendo supportato «accordi terribili (...), dal NAFTA alla Cina, alla Corea del Sud.» Giurò che, sotto la sua leadership, gli USA avrebbero posto fine a quella guerra negoziando un «accordo equo» per i cittadini americani.

Il resto è ormai storia (grafico 1). A gennaio 2018, l’amministrazione Trump introdusse una serie di dazi e barriere commerciali. L’obiettivo principale era la Cina, la seconda economia mondiale, ma anche altri Paesi si trovarono invischiati. E l’escalation del conflitto fu rapida. Entro pochi mesi gli USA imposero un dazio del 25% sulle importazioni cinesi, innescando misure ritorsive immediate da Pechino. A gennaio 2020, dopo due anni di pressioni reciproche, entrambi i Paesi firmarono l’Accordo di Fase 1, una fragile tregua che prevedeva l’impegno della Cina a incrementare di USD 200 miliardi le importazioni dagli USA nell’arco di due anni.

2025: La nuova guerra commerciale

La «Guerra commerciale 2.0» sta prendendo forma. Ancora una volta, l’obiettivo sono i Paesi che hanno un surplus commerciale con gli USA (grafico 2). L’ultima ondata di dazi comprende un 25% sulle importazioni da Messico e Canada, un 25% sull’alluminio e l’acciaio e un 20% su tutti i beni cinesi. Inoltre, Trump ha proposto un dazio del 25% su auto, prodotti farmaceutici e semi conduttori.

Perché Trump ama così tanto i dazi? Molti Presidenti statunitensi ne hanno fatto uso, ma Trump si spinge oltre, definendoli addirittura «la parola più bella del dizionario6». A nostro avviso, i motivi sono tre: In primo luogo, Trump considera i dazi una fonte di red dito che può aiutare a ridurre il deficit fiscale statunitense e finanziare le promesse fatte in campagna elettorale. Il suo modello in tal senso è William McKinley, un «grande Presidente» che, a detta di Trump, «ha reso il Paese molto ricco.» L’ammirazione di Trump per McKinley è tale da aver addirittura emesso un ordine esecutivo di riportare Denali, la montagna più alta del Nord America, al precedente toponimo «Mount McKinley.» In secondo luogo, Trump ritiene che i dazi possano proteggere le principali industrie nazionali, salvaguardando la leadership tecnologica degli USA nei semiconduttori o riportando in patria lavori manifatturieri attraverso il reshoring in contrapposizione all’offshoring. In terzo luogo, Trump considera i dazi uno strumento di negoziazione per perseguire obiettivi politici di più ampia portata, ad esempio gestire la crisi del fentanyl o esercitare pressione sugli alleati NATO affinché incrementino la spesa militare.

Rischi al ribasso per l’economia, limitati rischi al rialzo per l’inflazione

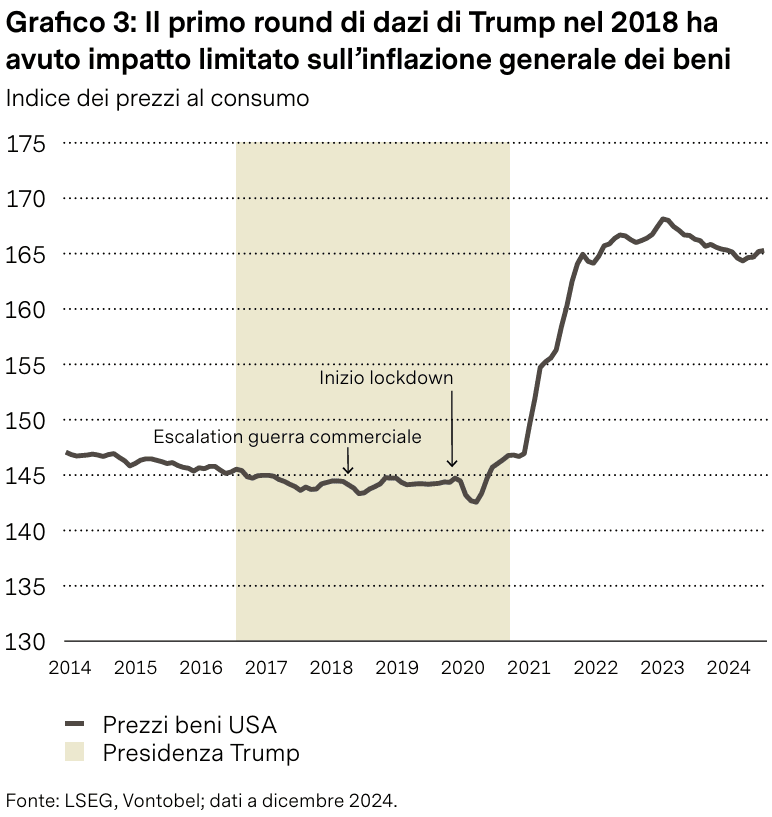

Nel caso di una Guerra commerciale 2.0 su larga scala, gli investitori sarebbero probabilmente più preoccupati per l’economia globale e statunitense che per l’inflazione. Perché? In parole semplici, i dazi mettono in crisi quasi tutti gli operatori economici, creando incertezze per aziende e consumatori in egual misura. Se portati all’estremo, le aziende potrebbero dover ridurre investimenti e assunzioni e i consumatori potrebbero rispondere tagliando le spese. Questo effetto domino indebolisce gli utili aziendali, la domanda dei consumatori e la crescita eco nomica generale, e potrebbe trascinare l’economia in recessione. In questo scenario qualunque preoccupazione per l’inflazione si risolverebbe da sola, perché l’indebolimento della domanda raffredda le pressioni sui prezzi. Un’analisi del grafico 3 mostra che perfino la Guerra commerciale 1.0 ha avuto un impatto limitato sull’inflazione dei beni statunitensi, con l’unica eccezione dei dazi sulle lavatrici e le relative parti di ricambio, i cui prezzi sono saliti anche del 50% ma hanno comunque ricominciato a scendere alla fine del 2018. Forse il nuovo Segretario del Treasury USA Scott Bessent non ha tutti i torti quando afferma che «i dazi non possono essere inflazionistici: se il prezzo di un bene aumenta, le persone hanno meno denaro da spendere per tutte le altre cose.»

Conclusione: A nostro avviso, le guerre commerciali non funzionano

Nel breve periodo, i dazi possono creare volatilità sul mercato, ma nel lungo periodo non sortiscono benefici economici durevoli. La Cina non ha ancora interamente assolto all’impegno di aumentare le importazioni dagli USA previsto nell’Accordo di Fase 1. Anche se il Covid-19 e il suo impatto sugli scambi commerciali globali hanno avuto un loro ruolo, non raccontano l’intera storia. Le nazioni penalizzate dai dazi trovano spesso un modo per adattarsi, limitando la pressione sull’economia. Un metodo è quello di diversificare le rotte di esportazione. Ad esempio, le esportazioni cinesi verso i mercati sviluppati sono fortemente calate da quasi il 60% prima della guerra commerciale a circa il 50% a fine 2024, mentre le esportazioni verso altri Paesi sono aumentate (grafico 4). Gli scambi si sono intensificati, soprattutto in Paesi come il Vietnam (grazie alla sua vicinanza alla Cina) e il Messico (grazie alla sua vicinanza agli USA). Il surplus commerciale del Vietnam con gli USA ha raggiunto un massimo storico di oltre USD 123 miliardi lo scorso anno, segnando un aumento di quasi il 20%.

Un’altra strategia comune è la svalutazione monetaria, che può aiutare a compensare l’aumento dei dazi. Tale strategia è stata impiegata durante la prima Guerra commerciale quando la Cina ha consentito alla sua valuta di scendere sotto la soglia di 7 yuan per dollaro, il livello più basso dalla crisi finanziaria del 2008. Anche se il Presidente Xi merciali Jinping ha ripetutamente sottolineato la necessità di una valuta stabile, una nuova svalutazione rimane una possibilità concreta in caso di escalation delle tensioni commerciali.

Il grafico 5 sottolinea un’altra problematica chiave: le iniziative di reshoring dei posti di lavoro non hanno avuto grande successo. Uno degli ostacoli più significativi è il netto divario salariale tra gli USA e altri Paesi. Secondo il Bureau of Labor Statistics, a metà 2024 un operaio statunitense guadagnava circa 30 dollari l’ora, contro 7 in Cina e ancor meno in altri Paesi. Questa disparità, insieme alle regolamentazioni più rigide in materia di ambiente e sicurezza, aumenta il costo di produzione per le società statunitensi e riduce i margini di profitto.

Anche a livello di numeri, Trump faticherà a far rivivere l’epoca del «re dei dazi» McKinley. McKinley era, infatti, al governo in un’epoca in cui la spesa federale era inferiore al 5% del prodotto interno lordo (PIL). Nel 2023 era salita oltre il 22%, e le proiezioni del Congressional Budget Office indicano ulteriori incrementi nei prossimi anni.

In breve, i dazi da soli non sono sufficienti a finanziare l’attuale governo statunitense. In base a un sondaggio dell’organizzazione che si occupa ricerca sulla politica pubblica Il CATO Institute, il 55% degli americani ha un’opinione favorevole sul commercio internazionale e il 53% supporta il libero scambio, mentre solo il 34% valuta positivamente i dazi. A nostro avviso, la politica commerciale orientata alla massima pressione di Trump è meno focalizzata sui dazi in quanto tali, e più sul loro impiego come strumento di negoziazione per rag giungere accordi favorevoli sui temi che realmente contano per l’elettorato, come l’inflazione, la sanità e l’economia.

La risposta della Fed è fondamentale

Dal punto di vista di un investitore, una domanda chiave è: la Fed ha imparato qualcosa dall’ultima guerra commerciale? La Fed aveva già avviato un ciclo di inasprimento a f ine 2016 e ha continuato ad alzare i tassi d’interesse per tutto il 2017 e il 2018 – proprio durante la guerra commerciale. Entro l’estate 2019, tuttavia, il crescente nervosismo sui mercati azionari e le preoccupazioni per il rallentamento della crescita economica (grafico 6) hanno forzato la Fed a fare marcia indietro e tagliare i tassi. Questa volta è fondamentale che l’Istituto riconosca i rincari temporanei per quello che sono, evitando di rispondere con una politica monetaria ancora più rigida.

La lenta danza della Fed

Il report sull’IPC di gennaio evidenzia pressioni inflazionistiche persistenti che hanno portato i breakeven a 2 e 10 anni ai massimi da anni. Mentre l’indicatore 5 anni / 5 anni16 rimane stabile, le aspettative di breve periodo hanno turbato gli investitori. La Fed mantiene un orientamento cauto in attesa di prove evidenti di disinflazione prima di intervenire. I mercati scontano 1,6 tagli, circa 40 pb per il 2025, mentre la guidance della Fed indica ben 63 pb.

Nonostante la forte reazione dei mercati, i dati sull’inflazione di gennaio hanno rafforzato un trend evidente da tempo. Le oscillazioni più nette si sono riscontrate negli inflation breakeven, che riflettono le aspettative implicite nel mercato confrontando i rendimenti di titoli di Stato nominali/indicizzati all’inflazione. L’aumento dei breakeven segnala previsioni di incremento dell’inflazione nel corso della vita di un’obbligazione.

I breakeven a breve scadenza hanno raggiunto i massimi da due anni, mentre quelli a più lunga scadenza sono al picco pluriennale. L’indicatore prospettico 5 anni / 5 anni è, invece, rimasto stabile, ma l’aumento delle aspettative a breve termine evidenzia una crescente ansia per i rischi inflazionistici. Per la Fed i dati confermano la validità di un approccio paziente, con eventuali tagli che dipende ranno da progressi chiari e persistenti verso l’obiettivo di inflazione. Come osservato di recente dal Presidente Powell, la Fed non intende reagire in maniera eccessiva a qualche mese di solidità o debolezza dei dati, né dovrebbero farlo i mercati.

Le aspettative del mercato per i tagli della Fed di quest’anno hanno oscillato tra uno o due tagli (grafico 1), attualmente a 1,6 (40 pb). A quasi due mesi da inizio anno, il Federal Open Market Committee si riunirà altre sette volte, con una pausa probabile a marzo, quasi certa a maggio e incerta a giugno, lasciando quattro riunioni aperte a possibili interventi. A dispetto delle aspettative di tagli per 40 pb, la proiezione mediana di fine anno induce a valutare un allentamento di 63 pb.

Nonostante la serie di ordini esecutivi, nomine e decisioni politiche, gli spread creditizi rimangono molto stabili, grazie alla domanda persistente trainata dai rendimenti e a fondamentali solidi. Gli spread restano eccezionalmente ridotti (grafico 2), limitando il margine di ulteriore contrazione e aumentandone la sensibilità a sviluppi negativi del mercato o a shock economici. Con una minore protezione, gli investitori potrebbero trovarsi più esposti al rischio.

“Gli oggetti nello specchietto sono più vicini di quanto sembrino”

Questo avviso di sicurezza inciso sugli specchietti lato passeggero in alcuni Paesi è una perfetta analogia per le ultime innovazioni della Cina sul fronte dell’intelligenza artificiale (IA). La rivoluzione di DeepSeek di gennaio ci ha ricordato che, nonostante gli intoppi, la Cina rimane un competitor temibile nella corsa globale dell’IA.

I primi mesi del 2025 sono stati caratterizzati da importanti eventi geopolitici ed economici, trainati perlopiù dalle politiche USA. Dai negoziati per la pace Russia-Ucraina che hanno indotto gli alleati europei a temere dazi globali alle attività di mediazione in Medio Oriente, gli USA sono stati protagonisti della scena globale.

Ma neanche la Cina è rimasta ferma. La People’s Bank of China ha iniettato liquidità, tagliato i tassi d’interesse e incentivato il credito a supporto dei mercati. Al contempo, Pechino sta allentando la stretta su tecnologia e immobiliare, focalizzandosi su misure atte a ravvivare i settori chiave, e ha intensificato gli interventi diretti sul mercato azionario perché la priorità attuale è stabilizzare il sentiment degli investitori. Il Team Multi Asset si aspetta ulteriori stimoli governativi nei prossimi mesi, che incentiveranno consumi e investi menti. Dunque, ciò potrebbe essere un segnale che dopo anni di crisi economica, la svolta potrebbe essere vicina. In questo contesto, Il Team Multi Asset rileva opportunità strutturali nei settori chiave di un mercato che tratta ancora a sconto rispetto alle economie sviluppate (grafico 1). Società come Huawei e DeepSeek stanno facendo grandi progressi nei semiconduttori e nell’IA, confermando il ruolo della Cina come temibile competitor globale. Nel settore delle energie verdi, la Cina mantiene la leadership nei veicoli elettrici (VE), nei pannelli solari e nella produzione di batterie, cavalcando l’onda della transizione energetica. Nonostante le tensioni geopolitiche, la Cina rimane una potenza dominante nelle esportazioni – un hub manifatturiero globale con una forte domanda di beni tecnologici e industriali. Questo porta a credere che i produttori cinesi possano assorbire facilmente i dazi.

Inoltre, sembra ci sia potenziale per una ripresa degli investimenti esteri ora che i fondi globali rivalutano gli asset cinesi, soprattutto con la stabilizzazione dei tassi d’interesse USA e l’avvio dello stimolo. Dopo anni di sentiment negativo, (grafico 2), gran parte del pessimismo è probabilmente già scontato ed eventuali virate politiche o miglioramenti nei fondamentali potrebbero innescare una forte ripresa.

Caffè – il nuovo «oro nero»?

Dall’inizio del 2024, il prezzo del caffè arabica di alta qualità, noto per il gusto più morbido e meno amaro, è salito di oltre il 100%. La varietà robusta, generalmente utilizzata per il caffè istantaneo, ha guadagnato oltre il 90% (grafico 1). Di chi è la colpa? Del meteo.

Il Brasile, che produce quasi il 40% del caffè mondiale ed è il principale fornitore della qualità arabica, è stato colpito da un mix devastante di gelate e siccità prolungate. Anche in Vietnam, secondo maggiore produttore al mondo e principale fornitore della qualità robusta, gli eventi meteorologici estremi – siccità seguite da forti piogge – hanno avuto gravi conseguenze (grafico 2). Pertanto, la resa agricola è crollata, riducendo l’offerta. La situazione è particolarmente grave per la qualità arabica, bene di prima necessità per le principali catene di coffee shop.

L’aumento generalizzato dei costi di produzione, inclusi trasporti e manodopera, ha esercitato ulteriore pressione al rialzo. Sembra, inoltre, che alcuni agricoltori abbiano esitato a vendere i loro chicchi, ipotizzando che i prezzi sarebbero saliti ulteriormente. Più di recente, hanno inciso anche alcuni sviluppi geopolitici come la (temporanea) minaccia di Trump di imporre sanzioni alla Colombia, che produce l’8% del caffè globale.

In risposta all’aumento dei prezzi, le principali aziende alimentari hanno incrementato i prezzi. Ciononostante, la domanda di caffè rimane solida. A seconda dell’interlocutore, il caffè è considerato un bene di prima necessità o un lusso a cui è difficile rinunciare. A meno che i raccolti non migliorino o i consumatori non riducano significativamente il consumo, il rally dei prezzi potrebbe proseguire per qualche tempo. Per ora, l’agenzia brasiliana Conab prevede che il raccolto di caffè del Paese scenderà a 51,81 milioni di sacchi nel 2025/26, con un calo del 4,4% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, l’esempio del cacao dimostra che i mercati perdono l’appetito a un certo punto, anche per i beni di lusso: la materia prima, che è stata rovinata dal successo (forte crescita nel 2024), ha nuovamente perso una significante porzione del suo valore nel 2025.

Dollaro USA vicino ai massimi da 40 anni: forza o tensioni in vista?

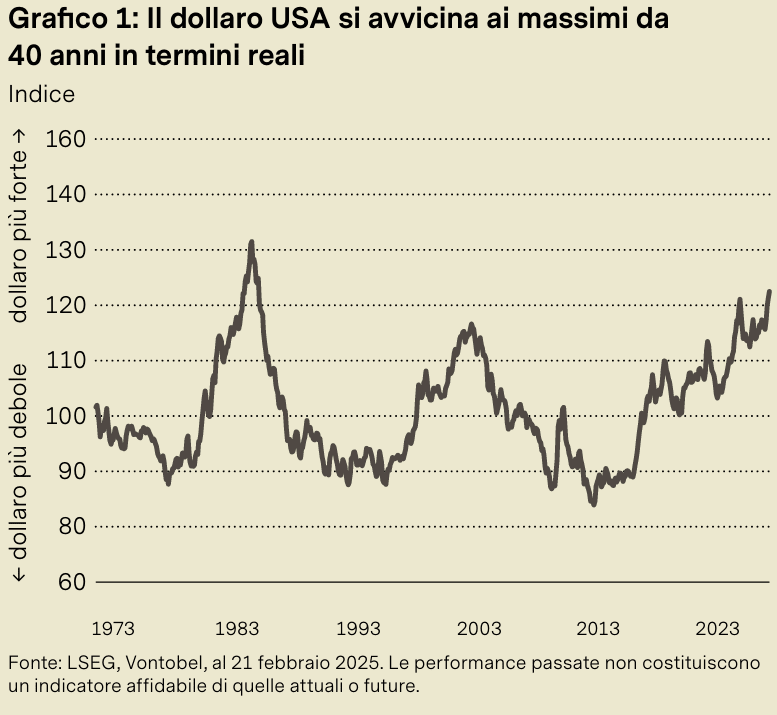

L’indice Trade-Weighted Real Dollar è vicino ai massimi degli ultimi 40 anni, spinto dall’aumento dei tassi USA, dagli afflussi di capitali e dalla domanda di beni rifugio. Dopo anni di stabilità post 2008, il dollaro USA è salito dal 2015 in poi, poiché i rendimenti statunitensi hanno superato quelli dei principali partner globali, ridisegnando flussi commerciali e di investimento.

L’indice rileva il valore del dollaro rispetto a un paniere di valute dei principali partner commerciali rettificate per l’inflazione, offrendo un quadro più preciso di potere d’acquisto e competitività rispetto ai valori nominali. Le valute dei Paesi con legami commerciali significativi con gli USA hanno un peso maggiore nel calcolo. Il grafico 1 evidenzia il costante apprezzamento del dollaro nell’ultimo decennio. Dopo essere rimasto in un range definito dopo la crisi finanziaria del 2008 – 2009, nel 2015 il dollaro ha iniziato ad accelerare sulla scia dell’incremento dei tassi della Fed (tassi prossimi allo zero o inferiori, invece, per BCE e Bank of Japan). L’aumento dei rendimenti USA ha reso più interessanti gli asset in dollari, rafforzandone la solidità. Con le valutazioni reali in dollari vicine ai massimi degli ultimi 40 anni, l’impatto su commercio, investimenti e stabilità finanziaria globale è sotto i riflettori.

Il trend di breve periodo del dollaro continua a dipendere dalla politica dei dazi. Sebbene una posizione intransigente abbia storicamente supportato la valuta, la retorica recente, sempre più vista come una manovra strategica, ne sta attenuando l’impatto. Al di là dell’incertezza commerciale, i fondamentali economici restano la colonna portante per la valuta. A dispetto dell’ottimismo sulla crescita degli Stati Uniti, i rischi di ribasso sono più alti dello scorso anno, data l’attuale fase avanzata del ciclo economico. Dopo lo scetticismo di inizio 2024, le aspettative per l’inizio del 2025 sono, invece, orientate a confermare il dominio degli USA, rendendo il dollaro vulnerabile a qual siasi segnale di sottoperformance.

Il rimbalzo dell’euro rispetto al dollaro (grafico 2) è dovuto a vari fattori, tra cui l’indebolimento della fase rialzista del dollaro e la persistente incertezza sulla politica commerciale degli Stati Uniti. Mentre i dazi restano un rischio cruciale, non c’è molta chiarezza sul loro futuro. L’eventuale adozione della proposta di Trump di un approccio reciproco e per singolo Paese potrebbe lasciare margine alla negoziazione, con il rischio di indebolire la tesi rialzista sul dollaro. È prematuro parlare di un’inversione di tendenza duratura per l’euro-dollaro, poiché il trend dipende più dalla debolezza del dollaro che dalla solidità dell’euro in termini di fondamentali. L’ottimismo per un potenziale cessate il fuoco tra Ucraina e Russia è un altro fattore che potrebbe sostenere ulteriormente l’euro. Un euro-dollaro più forte in un contesto di propensione al rischio potrebbe incidere anche su altre coppie di valute, l’euro-franco in primis.