Volkswagen lässt den Verbrenner länger laufen

Volkswagen hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Ein unnachgiebiger Konkurrenzdruck im Kompaktautosegment insbesondere aus China, eine nachhinkende Umsetzung eines Verkaufsschlagers im E-Auto-Segment sowie komplizierte Produktionsbedingungen im Heimmarkt Deutschland bereiten nicht nur der Konzernführung sorge. Immerhin ist der Autobauer aus Wolfsburg eine ikonische Marke Deutschlands und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Land. Seit Beginn des Jahres 2025 tut sich jedoch was. Kann VW trotz allem die Wende gelingen?

Im vergangenen Jahr mangelte es wahrlich nicht an Stimmen, die den Niedergang der deutschen Autobranche anstimmten. Gründe dafür gab es genügend. In seiner über 80-jährigen Geschichte standen tiefgreifende Massnahmen wie Werksschliessungen, Massenentlassungen und finanzielle Rettungsmassnahmen im Raum.

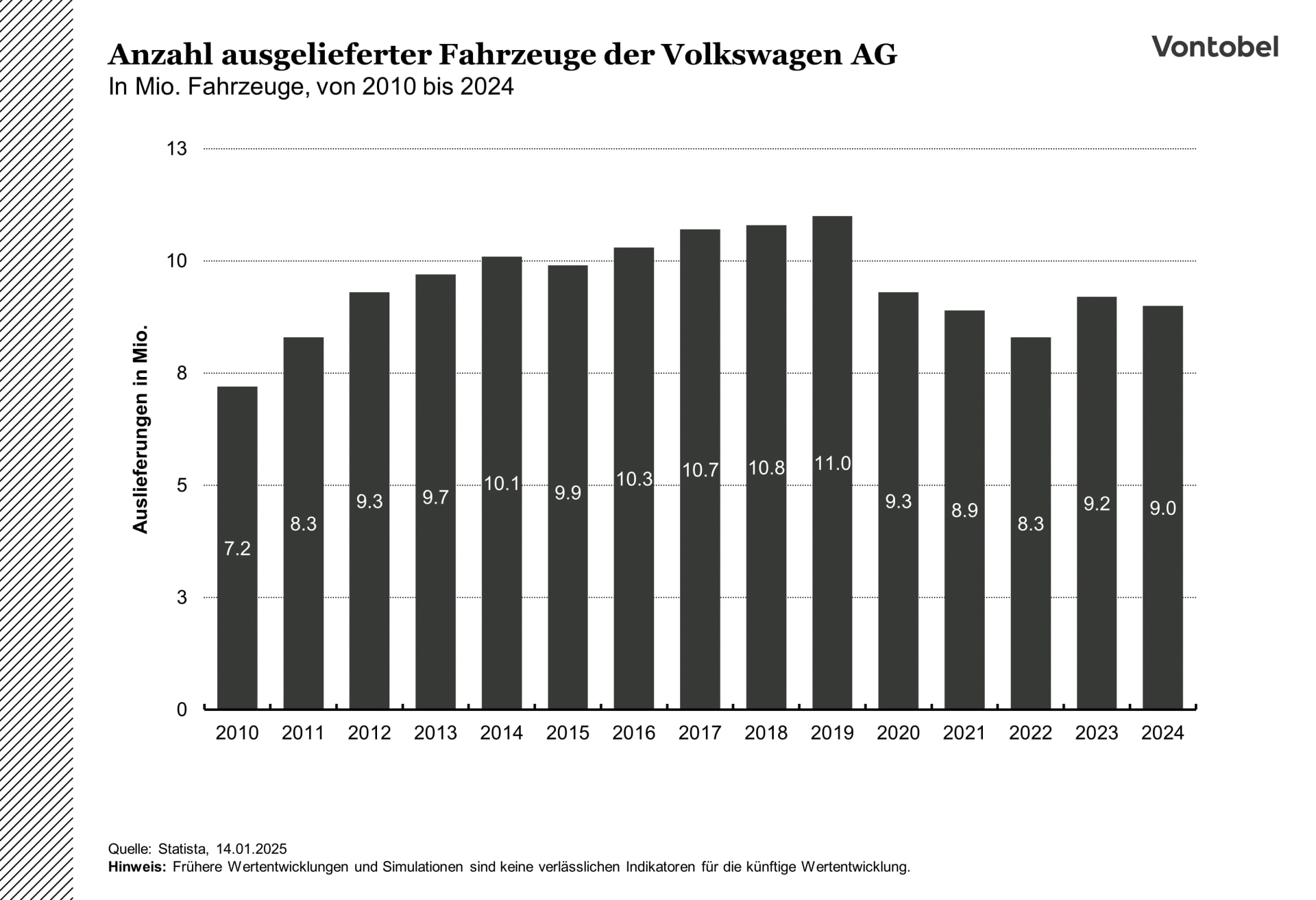

Während die chinesische Konkurrenz bereits früh konkrete Schritte in Richtung einer vollelektrisierten Fahrzeugpalette unternahm, verhielt sich VW zögerlicher. Neue E-Modelle kamen langsamer auf den Markt als bei der Konkurrenz und die bestehenden Modelle erreichten nicht die prognostizierten Verkaufszahlen. Weltweit betrachtet vermeldete Volkswagen, im Jahr 2024 2,3 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft zu haben als 2023 (Manager Magazin, 14.01.2025).

Nachfrageschwäche in China und harte Konkurrenz im E-Automarkt

Im grössten Absatzmarkt China wehte dem Konzern im vergangenen Jahr zunehmend ein rauer Wind entgegen, die Nachfrage nach Fahrzeugen nahm stark ab. So wurden 2024 in China rund 2,2 Millionen weniger Fahrzeuge verkauft als noch im Vorjahr. Dies Entspricht einem Rückgang von rund 8,3 Prozent (NDR, 09.01.2025). Wie konnte es dazu kommen? Wirft man einen genaueren Blick auf die Konkurrenzsituation in China, wird mehr klar. Chinesischen Herstellern ist es gelungen, sich vom Image mangelhafter Qualität und Performance zu entledigen, worunter insbesondere ihre Modelle mit Verbrennermotor jahrelange litten. Einheimische Automarken wie BYD, Nio und Xiaomi bieten ihre Modelle mittlerweile nicht nur zu einem geringeren Preis an, sondern punkten auch mit innovativeren Funktionen, nutzerfreundlicherer und zuverlässigerer Software sowie leistungsfähigeren Batterien.

Während die Verbreitung der Elektromobilität in Europa und Nordamerika nur schleppend voranschreitet, wächst der Anteil von E-Autos auf Chinas Strassen unnachgiebig weiter. Laut Prognosen der Financial Times könnten Jahr 2025 in China erstmals mehr Elektrofahrzeuge als Verbrenner verkauft werden. VW tut sich dabei zunehmend schwer, ein konkurrenzfähiges und preislich kompetitives Modell auf den Markt zu bringen. Das Modell «ID.3», VWs erstes rein als Elektroauto entwickeltes Modell, kämpfte lange mit einer schwachen Nachfrage unter Anderem infolge von Kinderkrankheiten wie Softwareproblemen, worauf VW den Preis des Modells im chinesischen Markt stark senken musste, was weiter auf die Gewinnmarge drückte.

Produktionsherausforderungen und interne Umstrukturierungen

Auch im Heimmarkt Deutschland befinden sich die Wolfsburger in schwerem Fahrwasser. Wie viele deutsche Industriebetriebe kämpft auch Volkswagen mit den Nachwirkungen der Energiekrise. Jedoch bereiten dem Konzern auch hausgemachte Schwierigkeiten wie hohe Produktionskosten und Ineffizienz-Probleme Sorgen. Die Konzernleitung versucht, den überbordenden Kosten mit Massnahmen zum Abbau von Überkapazitäten entgegenzusteuern. Im Raum stehen zuvor als undenkbar erachtete Massnahmen wie Werksschliessungen von Produktionsstätten in Deutschland und damit zusammenhängende Entlassungen und damit eine Aufhebung der seit 1994 geltenden Beschäftigungssicherung. Dies führt jedoch zu massiven Protesten von Gewerkschaften.

Politische Einflüsse und strategische Neuausrichtung

Infolge dieser Umstände gerät der Volkswagen-Konzern zunehmend auch in ein politisches Rampenlicht. Der voraussichtlich neue Bundeskanzler Deutschlands, Friedrich Merz, kritisierte bereits im September des vergangenen Jahres, dass der Konzern zu stark dem Wunsch seiner staatlichen Anteilseigner gefolgt sei, auf Elektromobilität umzustellen. Der CDU-Vorsitzende bemerkte, dass Volkswagen ausser Acht gelassen habe, dass weder die notwendige Infrastruktur noch ein kompetitives Fahrzeugangebot existiere.

Mit dem Wahlsieg der CDU denken deutsche Automobilhersteller vermehrt über einen Strategiewechsel nach. Ursprünglich plante der Volkswagen-Konzern, ab dem Jahr 2033 in Europa keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr anzubieten. Nun zeichnet sich jedoch zunehmend ab, dass der Konzern seine Bestseller Golf, Tiguan und T-Roc länger als geplant produzieren könnte. Die Entscheidung könnte im Rahmen einer Investitionsplanungsrunde getroffen werden, die Anfang März 2025 stattfinden soll (Handelsblatt, 14.02.2025). Branchenexperten bemerken, dass diese Massnahme ob des unveränderten Trends hin zur E-Mobilität im Schlüsselmarkt China keine nachhaltige Lösung sein könnte.

Könnte die Wende bevorstehen?

Der Aktienkurs des Volkswagen-Konzerns konnte seit Jahresbeginn 2025 um 20 Prozent zulegen (Stand 26.02.2025). Dieser Anstieg könnte auf die Erwartung einer strategischen Neupositionierung des Konzerns infolge des politischen Wandels in Deutschlands zurückzuführen sein. Nichtsdestotrotz steht Volkswagen vor der Herausforderung, sich in einem schnelllebigen Automarkt neu zu positionieren und den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verpassen. Die Verlängerung der Produktion von Verbrenner-Modellen könnten dem Konzern kurzfristig Stabilität geben, um seine Elektroauto-Palette konsequent zu überarbeiten und mit neuen, kompetitiven Modellen die verlorenen Marktanteile zurückzuerobern. Die nächsten Monate könnten zeigen, auf welche Massnahmen die Konzernleitung setzen könnte, um Volkswagen wieder in die richtige Spur zu leiten.